リードナーチャリングは、興味を持つ見込み顧客を段階的に育成し、最適なタイミングで購入や商談へと導く重要な戦略です。顧客一人ひとりの関心や行動にあわせてメール配信や電話、ウェビナーなど複数のツールや手法を使うことで、長期にわたる関係構築と効率的な営業活動を実現します。

本記事では、リードナーチャリングの意味や基本、注意すべきポイント、施策例などをわかりやすく解説しているので、これから体制構築を考えている方に特におすすめの内容です。

目次

リードナーチャリングとは?

リードナーチャリングは、リード(見込み客)の購買意欲を高め、受注や商談に結び付けるマーケティング活動です。企業が新規顧客だけでなく、アポイント獲得や商談から外れてしまったすべてのリードも対象とし、製品やサービスの検討段階にあわせて最適なアプローチを継続的に行いながら顧客の関心を高めていきます。

具体的な施策には、メール配信やセミナーの開催、営業によるフォローアップなどがあり、それぞれを活用しながら見込み顧客と長期的な関係を構築します。リードナーチャリングは単なる情報提供や営業活動ではなく、顧客の興味やニーズを段階ごとに見極めて効率的にアプローチする手法です。

自社のサービスや製品に興味を示してくれたあらゆるリードを囲い込み、育成しながら取引につなげていく一連の戦略が、リードナーチャリングの本質といえるでしょう。売上や商談のチャンスを最大化したい企業にとっては、導入必須の考え方です。

リードナーチャリングとリードジェネレーションの違い

リードナーチャリングとリードジェネレーションは、見込み顧客の獲得から育成・商談化までのプロセスで役割が異なります。リードジェネレーションは、Web広告や検索、展示会、ウェビナーなどで幅広く見込み顧客を獲得する活動です。企業が自社サイトへのアクセスや名刺交換などを通じて新たなリードを集める段階が、まさにリードジェネレーションです。

その後、リードナーチャリングでは、獲得したリードのうち「今すぐ購入を検討したいホットリード」だけでなく、多くを占める「コールドリード」や長期フォローが必要な見込み客に対して、製品やサービスへの関心にあわせて情報提供やコミュニケーションを重ねます。

リードクオリフィケーションとは

リードクオリフィケーションは、「顧客の選別」を意味し、リードナーチャリングによって育成された見込み顧客の中から、購買意欲の高いホットリードを特定し営業へ引き渡す役割があります。

たとえば、メルマガの開封やイベント参加などの行動ごとに「スコア」を付与するスコアリングが有効な手法です。商談の成功確率アップや営業活動の効率化を目指す上で重要なプロセスです。

リードナーチャリングが必要な理由

企業の売上最大化を目指す場合、「購買意欲の高いリードに注力すればよい」と考えがちですが、実際には購買意欲が最初から高まっているリードは少数派であるため、幅広い見込み客を段階的に育成し、成約の機会や費用対効果を高めることが重要です。

機会損失を減らし、費用対効果を高めるため

多くの企業が広告やコンテンツ施策に投資をして見込み客を獲得しますが、リードナーチャリングが不十分な場合、それらの見込み顧客が商談や成約につながらず、機会損失につながっていることも多々あります。CPA(顧客獲得単価)が高騰する現在、せっかく獲得した見込み顧客を十分にフォローせず放置することは、コスト面でも大きな損失です。

リードナーチャリングにより、半年から1年かけて成約を目指す長期的な視点を持つことで、費用対効果を最大化します。広告の段階から獲得したすべてのリードを、受注や顧客化へつなげるための具体的な対応・検討・施策を重視することで、投資効率の向上が可能です。

ユーザーの購買行動の変化に対応するため

インターネットの普及後、BtoB商材の購買プロセスは大きく変化しており、顧客企業の担当者は事前の情報収集や比較・調査の期間を長期に設ける傾向が高くなっています。実際に大量の製品やサービスを比較検討し、商談に進むまでの期間も多く、担当者ごとの意見や検討段階も異なります。

またニーズが顕在化する前でも、SNSで偶然見かけたサービス・商材に興味を持ち、資料請求やホワイトペーパーダウンロードに繋がるかもしれません。このようにいつ・どこで・誰が・どのように興味を持つかは多様なパターンが考えられます。こうした変化にあわせて、タイミングやプロセスを踏まえた段階的なリードナーチャリングが求められるのです。

営業のリソースを受注見込みの高いリードにあてるため

限られた営業リソースを効率的に活用するには、受注見込みの高いリードに集中してアプローチすることが不可欠です。リードジェネレーションやリードナーチャリングで得た情報をもとに、リードの興味や状態、確度を可視化・理解し、関心度の高い顧客へ営業部門がアプローチする流れを構築することで、商談・受注までの工数が削減できます。

アプローチが不十分な場合、獲得したリードが商品やサービスの検討対象となる前に離脱するリスクも上がります。営業活動の効率化と成約率向上のためにも、見込みの高い層に戦略的な対応を行うことが重要です。

リードナーチャリングの流れ

リードナーチャリングは、顧客に製品やサービスへ興味を持ってもらい、その後段階的に購入意欲を高めていくプロセスです。リードに対して以下手順でナーチャリングを行うようにしましょう。

リード情報を一元管理できる体制を整える

リード情報が社内のメンバーやツールに分散している場合、リードナーチャリングを行う際に全体の状況を把握できない課題があります。こうした場合は、名刺やリード情報をスプレッドシートやエクセルに集約し、日常的にデータを蓄積・共有する体制が欠かせません。

事業規模が大きい場合や管理が煩雑になりがちな場合には、MA(マーケティングオートメーション)ツールの導入も選択肢となります。MAツールではメール配信やWebサイトへの誘導、リード管理がシステム上で統合的にできるため、見込み顧客の状態をチーム全体で把握・対応しやすくなります。

重要なのは、ツール導入自体を目的化せず、リード数や温度感の可視化、適切なリードナーチャリングの土台構築を目指すことです。

ターゲット層の理解を深め、セグメント化する

リードナーチャリングの効果を最大化するためには、ターゲット層を正しく理解し、そのニーズや検討段階ごとにきめ細かくセグメント化することが大切です。リードの属性や購買意欲、検討フェーズなどの違いを見極め、前述したような定義と自社が活動を展開する市場の傾向をもとに、複数のセグメントを設定します。

コミュニケーションの手段・内容も層ごとに調整すれば、発信する情報が各リードの意欲や段階に合致し、意思決定や検討の担保につながります。自社に最も適した見込み顧客へ適切な内容でリーチし、質の高い活動を実現するため、顧客セグメントの明確化・仕分けが重要なポイントです。

カスタマージャーニーマップを作成

カスタマージャーニーマップは、ペルソナ(理想顧客)が購買・利用に至るまでの気持ちや行動の系列を、AIDMAやAISASなどのプロセスフレームワークに基づき、時系列で可視化する手法です。フェーズごとにどんな思考や感情・意思決定があるかを把握し、顧客ごとに異なる認知・比較・購入までの接点を明確化します。

自社製品やサービスごと、またはセグメントごとにジャーニーマップを細分化して作成することで、各ポイントで有効な施策やアクションも明らかになります。

カスタマージャーニーマップを元に必要なコンテンツを用意する

次に作成したカスタマージャーニーマップを元に、各フェーズやタッチポイントごとに顧客が求めるコンテンツを設計・用意します。

- オウンドメディア記事

- ホワイトペーパー

- 動画コンテンツ

- SNS投稿

- メールマガジン

- セミナー

など、さまざまなコンテンツを企画し、最新業界動向や自社製品の特徴をわかりやすく配信できるように準備しましょう。

たとえば、認知フェーズにはセミナーやホワイトペーパー、検討フェーズには機能比較資料や事例などが有効です。配信方法もメール、ブログ、SNS、ダウンロード資料など複数用意し、顧客の関心に応じて適切に提供できる設計にすることが大切です。

アプローチの方法やルールを決める

リードナーチャリングの実施にあたっては、アプローチ方法やルールづくりが不可欠です。施策に対してどういった反応があった際に、フォローコール(営業アクション)を行うのかを事前に決めておくようにしましょう。

たとえば、セミナー実施時のアンケートで商談を希望された方、メールマガジンで準顕在層向けに発信したコンテンツに反応があった方、など具体的にどのタイミングで営業アクションを入れるかを決めます。営業活動と情報共有をスムーズにするために、プロセス設計を丁寧に行うことが大切です。

PDCAを回しながら施策を実行

BtoBマーケティングやリードナーチャリングは一度やって終わりではなく、PDCA(計画・実行・検証・改善)を繰り返しながら施策を運用することが重要です。MAツールやCRMなどのシステムを活用して、各施策ごとの反応や効果、期間ごとの変化をリアルタイムで測定・管理できる体制を整えるのがおすすめです。

たとえば、メール配信やウェビナー、キャンペーン実施後の成果やスコア変化を比較し、リアクションや商談化率を参考に設計を修正します。当初想定していたゴールにどれだけ近づいたかを定期的に検証し、課題を抽出して改善サイクルを継続すると、より高い成果に結びつきます。

リードナーチャリングの主な手法

リードナーチャリングの主要な手法には、メールや電話、オンライン・オフラインセミナーなど直接的なコミュニケーションが中心です。オウンドメディアやSNSも重要ですが、ここでは即効性重視の施策に絞って解説します。導入効果を高めるために、それぞれのリードの温度感や関心度に合った手法を選ぶことがポイントです。

メール配信

ひとつめはメール配信で、リードナーチャリングで重要なのは各リードに合わせた適切な内容とタイミングでメール配信を行うことで、ステップメールやセグメントメールが主流です。

特定条件で分類したリードごとに最適な情報やオウンドメディア記事、ホワイトペーパーなどのコンテンツを段階的に案内すれば、各リードの温度感や関心度を行動(開封・クリック)から把握し質の高いナーチャリング活動が可能になります。配信スケジュールも戦略的に設定し、見込み顧客の検討段階を一歩ずつ引き上げていくことを意識しましょう。

フォロー架電

フォロー架電とは、受注・商談の確度が高まりつつあるリードに対して実施する電話によるアプローチです。リードジェネレーション段階での架電と異なり、メール開封率が高い人やセミナー参加者、お問い合わせがあったリードなど、ある程度商品・サービスへの関心が確認できた相手が主な対象となります。

直接の会話を通じて課題や疑問、潜在ニーズをヒアリングできるので、最適なコンテンツ提供も行えるのが特徴です。リードナーチャリングの後半フェーズに適した、商談化に効果的な手法の一つです。

セミナーやイベントの実施

自社の製品・サービスを直接説明するセミナーやイベントは、オフライン・オンラインの2種類があり、広く採用されているリードナーチャリング手法です。

会場型セミナーでは直接顧客とコミュニケーションが取れる一方、時間や場所の制約があるため参加者数は限定されます。一方オンラインセミナー(ウェビナー)は、時間や場所にとらわれず広範囲のリードを集められるメリットがあり、チャット機能などで顧客との双方向コミュニケーションも工夫次第で強化できます。こうした機会を通じて興味関心を育てていくことが可能です。

オウンドメディア

オウンドメディアは、自社で運営するWebサイトやブログなどの情報発信媒体です。検索流入により見込み顧客を継続して呼び込むことができるため、長期視点のリード獲得や育成に適しています。

役立つコンテンツや事例記事を発信し、自社サービスや製品への興味・認知度を高めます。SEOなどWebマーケティングの知識と企画力が必要ですが、自然検索からのアクセスを増やすことで、広告費を抑えつつ多くの見込み顧客を集め続けられるのもメリットです。

メールマガジン登録でリードを獲得し、オウンドメディアのコンテンツを継続的にメールマガジンで紹介することで、継続的に接点を持つことが可能です。

リターゲティング広告

リターゲティング広告は、一度サイトを訪問したユーザーに、他サイトやSNS内で自社広告を表示してアプローチする仕組みです。これにより、一度興味を持ったものの購買に踏み切れていないリードへ繰り返し認知・想起を促し、購入や問い合わせなどのアクション率向上を目指せます。

特に比較検討段階や情報収集中のリードをフォローするのに効果的なため、リードナーチャリング活動の強力な後押しが期待できます。

リードナーチャリングで成果を出すためのポイント

リードナーチャリングを成功させるには、明確な指標設定やチャネル選定、ホットリード定義、ツール導入、部門間連携など複合的な視点が必要です。これらの要素を最適化することで、成約率・効果アップを目指せます。

KPIを設定し効果改善を図れる体制を整える

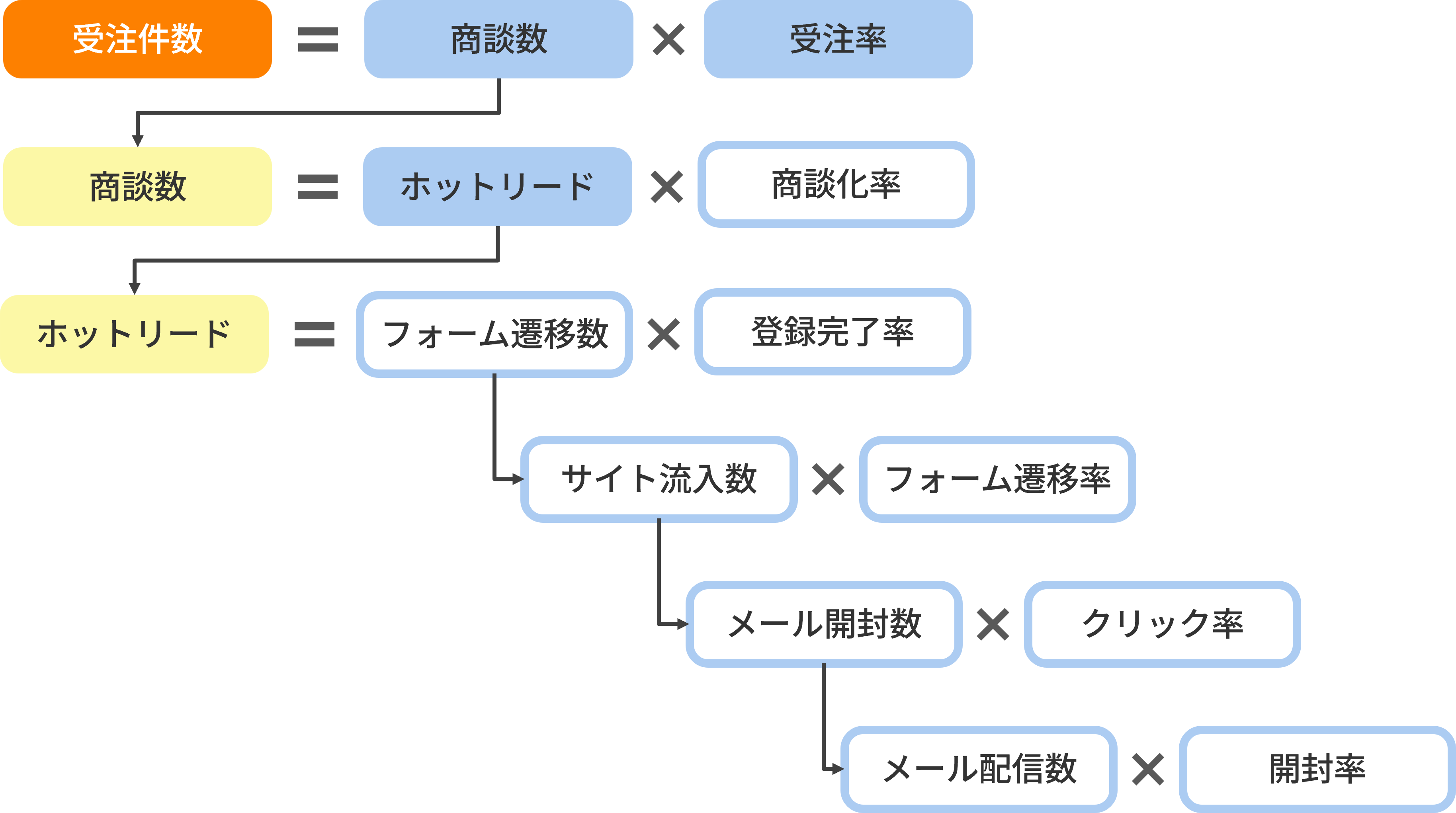

リードナーチャリングで成果を最大化するには、KGI(最終目標)やKPI(主要業績評価指標)を設計し、進捗や変化を数値で可視化する体制づくりが効果的です。リード登録やホワイトペーパーダウンロード、メルマガ開封、商談件数、受注件数など中間数値をツリー状に紐づけ、各地点で成果や課題を判断します。

リードナーチャリングにおいては、「受注件数の増加」を最終目標としたときに、どの指標がどのように影響するかを可視化することからはじめましょう。

たとえば「メールマーケティング」施策における各指標は上記の図のように分解できます。メールマーケティングにおけるホットリードの定義を「ホームページからのフォーム送信」とした時に、フォーム遷移数やサイト流入数を増やしていく必要があり、それらを増やすためには、フォーム遷移率やクリック率を高める必要があり、、、と各指標の関係性を数式で整理します。

このように細かく分解し数値で管理することで、どの部分がボトルネックになっているかが明確になるので、効果的な改善施策を講ずることが可能です。

また、「商談化率」をメインで追っていくのはセールスにはなりますが、ホットリードの質も影響する指標にはなるので、あまりにも商談化率が低い場合はホットリードの定義自体を見直すようにしましょう。

適切なチャネルで顧客にコンテンツを提供

2つめのポイントは、SNS、メルマガ、Webサイトなど複数のチャネルを活用し、リードの段階や関心にあわせて適切なタイミング・チャネルでコンテンツを提供することです。見込み顧客にとって利用しやすい手段を選び、多角的に接触機会を増やすことが全体の効果向上につながります。

ホットリードの定義を決める

ホットリード(購買意欲が高いリード)の具体的な定義を自社で明確に設定することは、営業効率向上の重要ポイントです。たとえば「メール開封・クリック数」「Webページ閲覧」「資料ダウンロード」「セミナー参加」「見積もり依頼」といった項目にスコアを付け、合計点で判定します。意思決定者の役職かどうかや、アンケート結果(購入予定)などもスコア化し、客観的な基準を設けます。

この運用により、確度の高いリードを明確に営業にトスアップでき、商談や受注までの流れもスムーズにすることが可能です。

MAツールの導入も視野に入れる

見込み顧客が増えてくると人力管理の限界が近づくため、MAツール(マーケティングオートメーション)の導入を検討するようにしましょう。MAツールは、管理や作業の自動化だけでなく、メール配信や分析、フォーム作成など多彩な機能があります。

ステップメールを活用することで、見込み顧客一人ひとりの興味にあわせて最適な情報を配信でき、商談化までのリード管理の効率アップにも繋がります。

部門間での情報連携を大切にする

リードナーチャリングはマーケティング部門だけでなく、営業部門との連携も欠かせません。マーケティングが育成したリードを営業へ引き渡し、その後の商談・成約進捗に応じてナーチャリングの方法や情報収集項目のフィードバックを受けるサイクルが理想的です。

受注までのプロセスを部門横断で見える化し、必要なデータや成果指標を共有することで、部門間の認識齟齬を防ぎ、施策効果をより高めることができます。

まとめ|長期的な顧客育成で売上アップを実現

リードナーチャリングは見込み顧客の購買意欲を育てて成約へと導く重要なマーケティング方法です。近年は顧客自身が多様なチャネルで情報収集を進めるため、検討期間も長くなっています。

この間の継続的なコミュニケーションやコンテンツ提供によって、顧客との信頼関係や興味を深めることが大切です。営業部門と連携し、適切な設計でナーチャリング施策を行うようにしましょう。