アンケートはプロジェクトのマーケティング活動に欠かせないものです。適切な方法で調査やデータ収集を実施し、回答をもとに正確な分析・比較ができると、商品とサービス改善の具体的なポイントを見つけたり利用者の傾向を把握したりすることができます。

本記事では、アンケート企画の考え方・作成方法・分析の流れから、便利なツールの活用例まで分かりやすく解説します。実施時のポイントや注意点も紹介するので、マーケティング初心者の方はぜひ参考にしてみてください。

目次

アンケート実施の流れ

企業のアンケートは主に以下の流れで進められます。

- アンケートの目的を明確にする

- アンケートの内容や方法を決める

- アンケートを作成・実施する

- アンケート結果を回収してまとめる

アンケート実施では最初に自社の商品やサービスに応じた調査目的の設定が必要です。次はこの目的をもとに質問内容や回答形式、配布方法、選択肢を比較検討し、詳細な設問や調査項目を作成していきます。実施後の集計、分析作業の手間を減らすためにも、自由記述と選択肢を効果的に組み合わせることを心がけましょう。集計ではデータ分類やクロス分析、グラフによる可視化で傾向や相関を理解し、今後の施策やマーケティングの方向性の決定につなげます。

過去の事例や資料と比較しながらアンケートの各段階で何が必要なのかを把握すると、効率的な調査が可能です。さらに適切なツールを活用することで、作業の効率化と各項目のデータ蓄積、企業全体でのノウハウの共有も実現できます。

アンケート作成のポイントについては以下でも詳細を解説しているのであわせてご確認ください。

アンケートの目的を明確にする

アンケート調査を成功させるには、まず目的を明確に設計する必要があります。アンケートはその後のマーケティングや商品開発など複数のプロジェクトに大きな影響を与えるため、最初に「何を知りたいか」「どんな判断材料が必要か」といった内容をしっかり把握することが重要です。

例えば新商品の開発に向けて顧客の要望を集計したい場合や、サービスのリピート率を上げたい場合など、目的が明らかになると必要な集計形式や設問タイプも分かりやすくなります。分析に適した質問やターゲットの選択肢を設定できるのはもちろん、後から結果の評価や次の施策も進めやすくなるでしょう。

アンケートの内容や方法を決める

目的が定まったら、その目的に沿ったアンケート内容や方法を設計します。サービス満足度の傾向や具体的な評価ポイントを知りたい場合、選択式で数値化しやすい設問や、自由記述形式で改善提案を集める形式を組み合わせるのが一般的です。

調査対象によってオンラインでの配信や紙媒体の活用など、配布手段もそれぞれ比較し、より多くの属性データや全体の傾向を網羅できる形式を選びましょう。目的やターゲット層ごとに回答形式や作業時の手間を調整することで、集計の効率と分析精度も上がるため、具体的なニーズや主要なターゲット層にあわせて設計されることが望ましいです。

アンケートを作成・実施する

アンケート案ができたら、次はアンケート項目の作成です。シンプルで理解しやすい設問は回答率の向上に直結します。全体像を把握できるよう設問の順序や選択肢の形式も考えたうえで、項目ごとに内容の重複がないか、選択肢と自由記述の割合は適切かなどを考慮します。対象者の性別や年齢など属性の分類で系列ごとに違いを分析したい場合、それらの回答項目も必ず盛り込みましょう。

項目をまとめたら、事前に決めた実施方法からアンケートを実施します。アンケート実施にかかるリソースと社内の実情を考慮し、適切なスケジュールを決める必要があります。スケジュールや社内リソースが厳しい方は、効率化のため適切なツール導入も検討してみてください。

アンケート結果を回収してまとめる

アンケート回収後は、適切な集計と分析を行う必要があります。回答内容が個々で異なる場合には、クロス集計で各回答の傾向を整理すると分かりやすいです。質問ごとや年齢・性別のグループごとに属性を振り分け、全体・世代別・商品別などに照らし合わせると回答の傾向を把握できます。

詳細なデータ分析や資料作成の際は、視覚的にも分かりやすい折れ線グラフや円グラフを活用し、必要なポイントを抜き出すと分かりやすいです。これらの分析結果を今後の企業活動や評価シートに反映させることで、さらなる調査や改善施策の基盤となります。各分析方法とグラフ整理のコツは次の章でご紹介します。

適切なアンケートの収集・集計方法

アンケート実施では内容設計だけでなく、正しい集計や分析方法の選択も重要です。

不適切な集計やデータの使い方では、マーケティング施策や商品開発など後続の判断に誤りが生じる場合もあります。アンケートデータが意思決定の指標となるため、単純集計やクロス集計、それぞれのツールや方法の特性を理解し、最適な方法を選ぶことが必要です。全体傾向や個別傾向・相関まで幅広い内容の分析ができるよう適切な集計方法を理解・活用しましょう。

単純集計

単純集計は全回答の数を合計し、各選択肢がどの程度選ばれたのか比率を出す集計方法です。例えば「満足」「不満」の2択質問なら、満足80%・不満20%のように結果を比率で明確化できます。全体の傾向を素早く把握できるので、商品の評価やサービス導入後の意見分析など幅広い場面で活用されています。

クロス集計

クロス集計は複数の設問・属性を組み合わせることで、単純集計よりも深い分析が可能な集計方法です。性別や年代、地域などの属性ごとに傾向を比較する場合や、設問同士の関係を明らかにしたい場合に有効です。例えば「10代の8割が満足、50代は2割」といったグループごとの違いを可視化することができ、詳細な販売戦略や改善内容のヒントが得られます。

アンケートツールの集計機能やExcelのピボットテーブルなどを活用すると複数の項目を素早く組み合わせて分析でき、企業ごとのマーケティング戦略にあわせて活用範囲が広がります。今後の商品・サービスの改善案やターゲット層の理解にも役立ちますので、ぜひ活用してみてください。

自由集計

自由記述方式のアンケートは、選択肢を設けず文章や数値を自由に記載してもらうため、回答内容の傾向や詳細な意見を取り出しやすい特徴があります。大きく分けて文字タイプと数値タイプの2種類を上げられます。

文章タイプは、回答者が質問に文章で回答する形式です。文章タイプの回答をまとめる際は似ている回答をグループ化し、それぞれのカテゴリへ分類します。全体の傾向や商品・サービスへの評価ポイントを把握できます。文字タイプは多数意見の傾向や詳細な顧客の声を把握するのに適しており、より具体的な改善や企画のもとになりうるため、適切に設問に組み込みすることがおすすめです。

数値タイプは、回答者が質問に幅の広い数値で回答する形式です。一般的に1~10の数値で各項目の評価を回答します。数値タイプをまとめる際は回答を平均値・中央値・最小値・最大値などの数値データにまとめ直し、部分的な傾向把握や商品間の比較を行います。例えば、1~10の満足度調査を実施した場合、「6~7のやや満足」や「3~4のやや不満足」などの点数をもらったユーザーの回答を分析すると、サービスの品質向上につながるでしょう。

アンケートの目的や設問の種類ごとに集計手法を柔軟に使い分けることで、今後の施策効果を最大にしていきましょう。

アンケートをまとめる際のグラフ活用方法

本章では、集計したアンケートを分かりやすく表現できる「グラフ」について解説します。各グラフの説明から適切なグラフの活用までご確認ください。

円グラフ

円グラフは、全体を100%として各項目の割合を視覚的に示すグラフです。主な活用のポイントは以下です。

- アンケートや調査で、各選択肢から選ばれた割合を分かりやすい

- 全体に対する各項目の比率やバランスの違いを直感的に確認できる

- 商品ごとの評価結果や年代・性別など各属性の割合を示せる

ただし、選択肢が多すぎると見にくくなります。複数の項目を比較する際は、他のグラフと使い分けることも重要です。

棒グラフ

棒グラフは、複数の項目を横軸に、数値を縦軸に配置してデータを比較できるグラフです。ポイントは次の通りです。

- 項目ごとのデータ量や変動がひと目で把握できる

- クロス集計やアンケート結果の分析にも活用可能

- 年齢や性別など属性ごとの傾向比較がしやすい

- 複数の質問やサービスごとに結果を表示して比較できる

棒グラフは単純な形なので資料やデータの説明にも適しており、初心者にもおすすめです。データの数値を分かりやすく可視化したい場合に最適な方法といえます。

帯グラフ

帯グラフは、全体を100%として構成比を示し、円グラフと同じく割合の比較が基本です。

- 複数の項目や質問に対する回答の比率を並べて表示できる

- 各設問ごとの傾向や違いを一目で把握するのに便利

- 企業のマーケティングやアンケート分析で活用されることが多い

ただし、表示するデータが多い場合は、視認性が下がるため注意が必要です。

折れ線グラフ

折れ線グラフは、時系列データの推移を分かりやすく表現する方法の一つです。

- 月ごとの売上やアンケートの回答数の変化を示す際におすすめ

- 複数の商品やサービスのデータも同時に比較しやすい

- 時間ごとの増減や傾向を視覚的に把握したい場合に便利

ただし、項目が多いと線が重なり視認性が低くなることもあるため、適切な色分けや間隔をとることが必要です。分析や資料作成の際に活用すると良いでしょう。

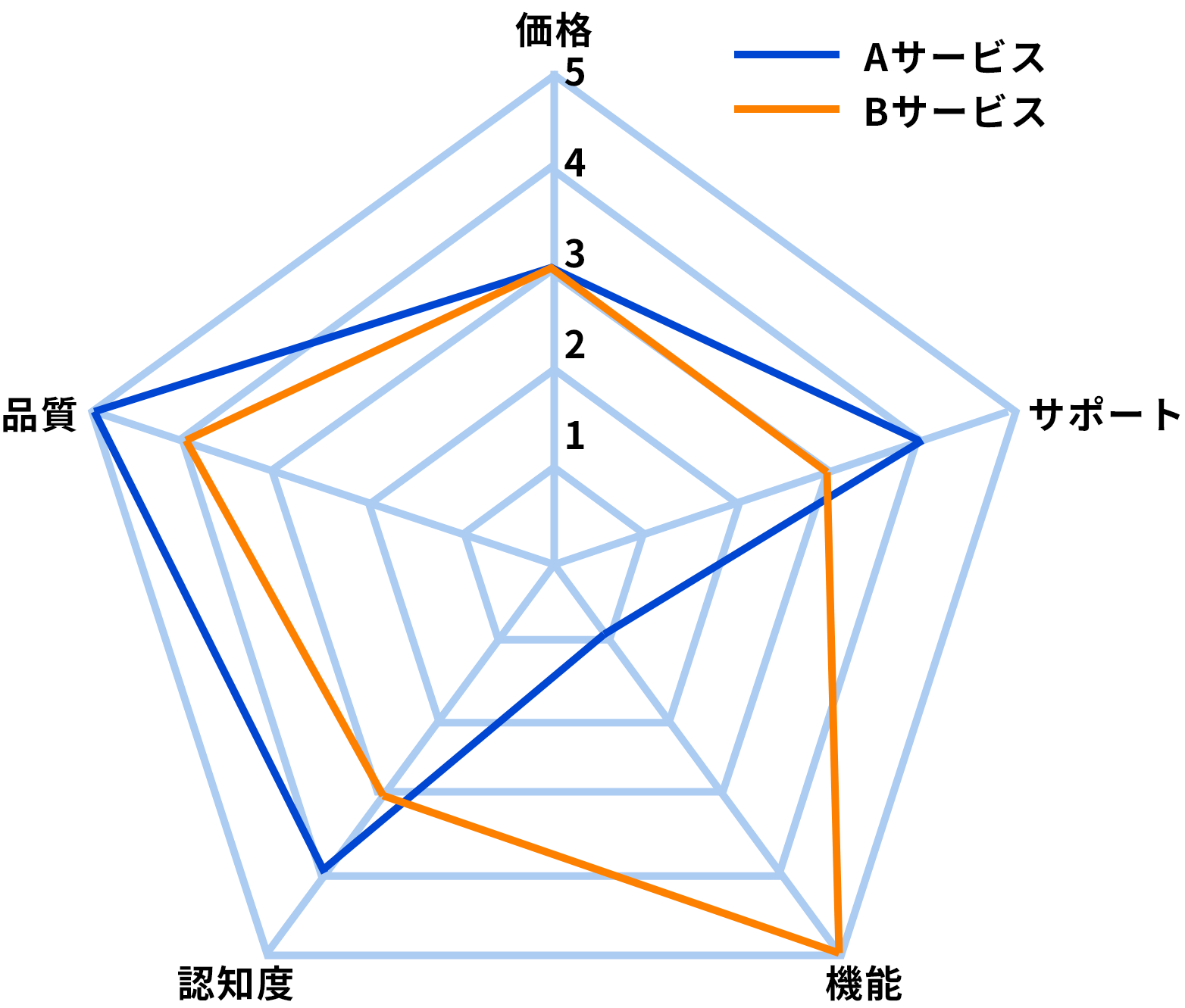

レーダーチャート

レーダーチャートは、複数の項目を一度に比較・分析する際に役立つグラフです。 各軸に異なる項目を設定し、その数値や割合を線で結ぶことで多角形を形成します 。蜘蛛の糸を想像したらイメージしやすいです。

- 商品やサービス、企業の特徴やバランスの分析に利用可能

- 複数サービスの機能や満足度を比較したい場合、一目で全体傾向や強み・弱みを把握できる

- 資料や報告書の可視化にもおすすめ

レーダーチャートもまた折れ線グラフのように複雑になりがちですので、項目数の調整には注意が必要です。また、異なる単位のデータを比較すると線が飛び出してしまうケースがあるので、単位の統一・調整して作成していきましょう。

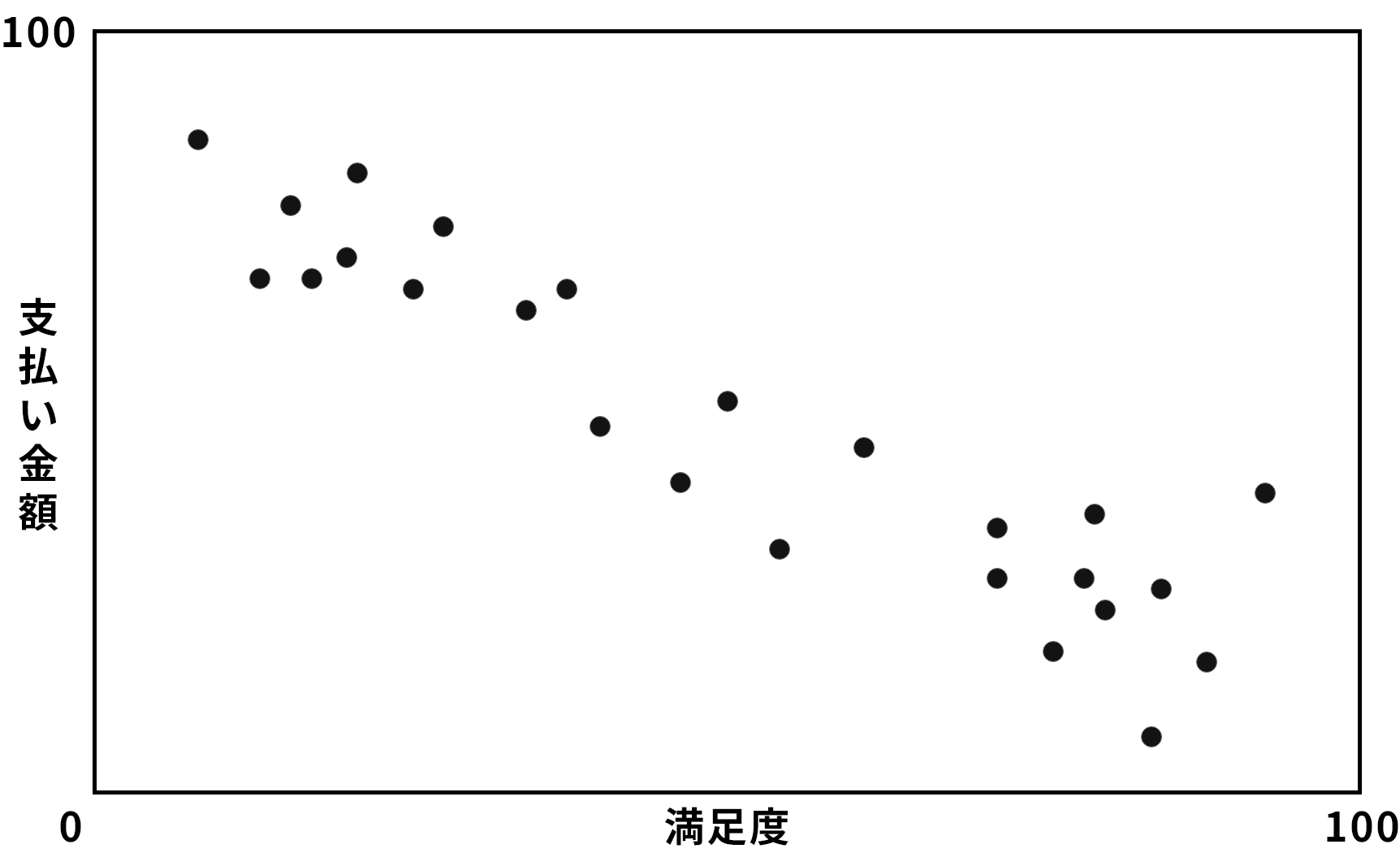

散布図

散布図は、二つの変数間の関係性や分布を視覚的に把握するために利用されるグラフの一つです。例えば、価格と顧客満足度、利用時間と消費金額など、複数の項目の関係性を示す場合に便利です。主な特徴やポイントは下記のとおりです。

- クロス集計の結果を直感的に表示できる

- データの相関関係や傾向の発見に役立つ

- クラスター(集まり)の分析にも有効

ただし、細かい数値同士の比較や割合を見るにはあまり適していません。全体の分布や関係性を理解したい場合におすすめです。

アンケート結果の分析方法について

これまではアンケート集計方法・グラフの種類についてご紹介しました。本章では、そのようなまとめをもとに、アンケート結果を分析する方法についていくつかご紹介します。

クラスター分析

クラスター分析は、アンケートや調査データの回答者を共通点で分ける方法です。たとえば、年齢や購買行動、購入金額などの属性で、似た傾向を持つグループごとに分類します。この手法を導入するメリットは、次のとおりです。

- 顧客ごとの特徴を把握しやすい

- 商品やサービスのターゲット設定が明確になる

- 効率的なマーケティング戦略の立案が可能

複数のグループに分けることで、それぞれに合った施策を考えられるため、全体の効果を高めるポイントとなります。企業の顧客理解や戦略策定におすすめの分析方法です。

アソシエーション分析

アソシエーション分析は、複数の商品やサービスの購入がどのように関連しているかを明らかにする方法です。

- A商品を購入した人がB商品も一緒に買う傾向を分析

- クロスセルや店舗の商品配置の最適化に活用

この分析を実施することで、顧客ごとの購買パターンの違いや傾向を把握でき、より効果的なマーケティング戦略を立てることが可能です。購買履歴のデータを元に結果を比較し、具体的な数値やグラフを用いて分析内容を可視化できます。

時系列分析

時系列分析は、時間の経過にともなうデータの変動を分析する方法です。アンケート結果を時系列でまとめると、下記のようなメリットがあります。

- 季節ごとの売上推移やキャンペーンの効果を具体的に把握できる

- 将来のトレンド予測や今後のマーケティング計画の立案に役立つ

- グラフやデータとして視覚的に傾向を確認しやすい

時系列分析を行うことで、企業は今後の戦略を効率的に立てやすくなります。

主成分分析

主成分分析は、多くの変数を少数の代表的な要素にまとめる分析方法です。アンケートや調査で項目が多く、違いや傾向が把握しにくい場合に有効です。例えば12時と13時に商品を購入する人を「正午あたりに購入」と分類するなど複雑な項目をきれいにまとめる分析方法です。ポイントとしては

- データの複雑さを減らし、重要な要素だけを抽出

- 必要なポイントや特徴を分かりやすく整理

主成分分析を利用することで、資料やグラフの作成・分析が簡単になり、全体の結果やポイントを効率的に理解できます。複数項目をまとめて分析したい場合におすすめの手法です。

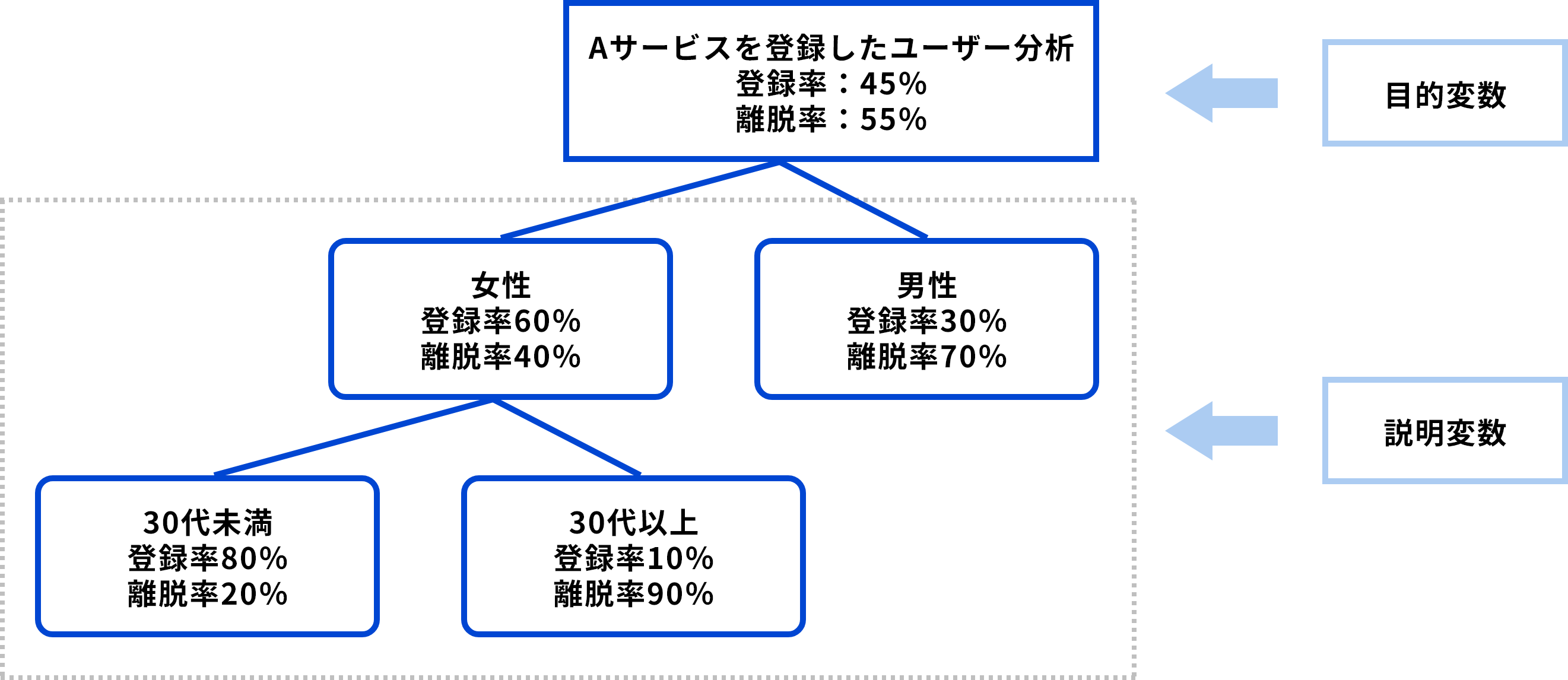

決定木分析

決定木分析は、データを分岐させながら特定の目的に最適な分類を行う分析手法です。アンケートやマーケティング調査の結果から、どの要素が商品購入やサービス利用に影響を与えるかを視覚的に把握できます。主なポイントは下記の通りです。

- ユーザー行動の原因を重要度で判断できる

- 目的(目的変数)と要因(説明変数)で分類する

- 購買行動の予測やターゲット層の特定に役立つ

複雑な数値やグラフが苦手な場合でも概要を簡単に理解できるため、多くの企業や初心者でも活用しやすい方法です。

アンケートを効率化できるツールと活用方法

アンケートまとめを手作業で行うと時間や人手がかかりますが、ツールを活用することで大幅に効率化できます。シンプルなアンケートならExcelで管理もできますが、複数の設問、複雑な集計や大規模な調査にはツールの利用がおすすめです。

集計、分析の手法も多様で、ツール・サービスそれぞれの特徴や機能に違いがあります。自動で回答結果をグラフ化したり、データのダウンロード・可視化ができたり、調査時間や作業手間を減らしながら精度な資料作成を実現できます。状況に応じて適切にツールを活用し、アンケートを効率化しましょう。

Googleフォームとスプレッドシートでの集計方法

Googleフォームは、オンラインでアンケートを簡単に作成・配布でき、リアルタイムで集計データの可視化も可能な便利なツールです。

単純集計やクロス集計、結果ごとのグラフ表示など、複数の質問形式やグラフを自由に設定できるため、商品評価や満足度調査など幅広い用途で活用できます。Googleフォームで集めたデータは、Googleスプレッドシートと自動的に連携でき、より詳細な分析やグラフ制作、設問ごとに数値や比率を並べて比較分析ができます。

スプレッドシート上ではフィルターやピボットテーブル、関数機能も使えるため、複数系列の集計やクロス分析が簡単です。煩雑な作業を自動化し効率化できるのが特徴で、アンケートデータの属性や傾向、違いをすぐ表示でき、誰でも無料で利用しやすい点も大きなメリットです。作業の手間を減らし、スピーディに結果を出したい場合におすすめのツールです。

アンケートツールを活用した集計方法

クラウド型のアンケート集計サービスには多くの種類があり、機能面でも違いがみられます。多くのアンケートツールは選択肢や設問形式の多様化、属性別の集計やグラフ・レポートの自動生成に対応できます。手作業では失敗しがちな集計作業も自動化されるため、作業ミスの防止や業務工数の削減に直結します。

また、Webサイトへのアンケートフォーム埋め込み機能や、メール埋め込みなどGoogleフォームでは支援しない便利機能も含めているツールもあります。アンケート結果を自動的にダウンロード・分類するなど、複数設問や属性、商品の違いや傾向を簡単に把握することも出来るので、それぞれの業務目的やプロジェクトに最適なサービスを選ぶことで、自社マーケティングの効率化・高度化が実現できます。

オンライン上でアンケート実施するならHirameki 7のフォーム機能

Hirameki 7のフォーム機能はアンケート実施・収集に便利です。回答期限や件数の設定できるのはもちろん、ホームページ上にアンケートフォームを埋め込みしたり、QRコードを発行しアンケートフォームを表示させたりすることも可能です。

応答結果は自動でグラフとしてまとまりますので、集計の手間をかけずに結果を確認することができます。

Hirameki 7は即日アカウント発行ができ、無料トライアルで使用感を試すことができます。詳細は以下ページをご確認ください。

お問い合わせやアンケートに最適|Hirameki 7のフォーム機能

アンケート集計のポイント

これまでアンケートをまとめるための集計方法やグラフの選び方について解説しました。ここでは調査結果をまとめるためのポイントについてご紹介します。

データ整理・分析時には手間や作業時間も意識し、必要に応じてツールも活用しましょう。ちょっとしたコツや視点を意識するだけで、アンケート資料の質と説得力を大きく高めることができます。

データの有意性を検証する

アンケートデータを正確に分析するには、有意性の検証が重要です。データの信頼性を確保しないまま分析を進めてしまうと、誤った傾向や判断ミスを招く原因となります。

- 質問に適した内容で回答されているか

- 本人が回答しているか

- 回答数が少なすぎではないか

- 回答者の構成に偏りはないか

などの項目を確認し、データの有意性を可視化したうえでグラフや分析資料の信頼度を高めることがアンケート集計のポイントです。

データに適切なグラフを選ぶ

集計データを分析・説明する際は、伝えたい内容やデータの傾向にあわせて適切なグラフを利用しましょう。割合を強調したい場合は円グラフ、数量や比較なら棒グラフ、推移や変化を表したい場合は折れ線グラフが分かりやすいです。それぞれの形式による違いを把握し、データの特徴や目的にあったツールや形式を選ぶと伝わりやすさが向上します。

最近の集計ツールではExcelファイルへの自動ダウンロードやグラフ作成機能も充実しているため、必要な形式で簡単に表示・編集が可能です。社内資料や報告の目的にあわせてレイアウトやグラフを工夫してみてください。

まとめ|アンケートの集計と分析効率化でマーケティングを強化しよう

設計段階から集計・分析まで一貫して実施したアンケート調査は、企業やサービスのマーケティング効率を大きく高めてくれます。

近年は複数の無料ツールや自動化サービスが共有・活用でき、集計やグラフ作成も手軽に行えるようになりました。自動集計ツールや資料ダウンロード、属性ごとの違い把握など、さまざまな機能を活用するとプロジェクトの作業時間短縮や人的リソースの節約も実現できます。効果的な分析を重ねることで、より信頼性の高い評価や意思決定が実現できます。

マーケティングや業務改善に向けた施策実施を検討されている方は、本記事を参考に各種ツールや分析方法を取り入れ、ぜひ自社のアンケート運用をはじめてみてください。